Lenire il dolore: cinema e malattia

Malati, sofferenze, ospedali, famiglie tra cinema, letteratura, teatro. Una rassegna a Cagliari. di Gianni Olla

Presso il cinema Greenwich d’essai è in corso da qualche settimana una rassegna filmica dedicata ai rapporti tra cinema e malattia (il programma è alla fine dell’articolo).

Dato il carattere dell’iniziativa, che riecheggia i vecchi – e spesso rimpianti, nonostante le invettive di Nanni Moretti – cineforum con dibattito su temi a metà strada tra “specifico filmico” e attualità, l’elenco delle opere sembra voler affiancare, pur nei limiti numerici (15 titoli), i classici – ad esempio Sussurri e grida di Bergman (1963) o Vivere di Kurosawa (1954) – a pellicole più recenti e leggibili proprio alla luce delle discussioni attuali sul diritto/dovere del cittadino di poter raccontare la propria malattia.

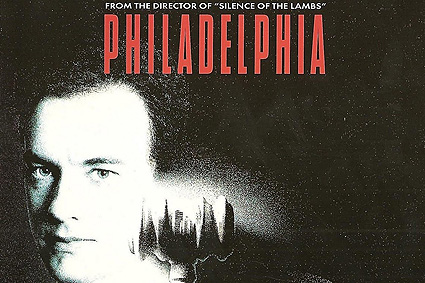

Ed ecco dunque, un film come Il declino dell’impero americano di Denys Arcand (1986), in cui compaiono le prime avvisaglie di ciò che fu definita la nuova peste, l’Aids, e nello stessa settimana, il primo e unico film hollywoodiano – con tanto di attori/divi come Tom Hanks e Denzel Washington – ad affrontare direttamente la tematica dell’Aids: Philadelphia di Jonathan Demme (1995).

E ancora, un altro contenitore è dedicato al “cancer film”, invenzione hollywoodiana recente, dopo che, per almeno cinquant’anni cent’anni, il cancro è stata quasi una parola tabù per gli schermi di tutto il mondo.

E ancora, un altro contenitore è dedicato al “cancer film”, invenzione hollywoodiana recente, dopo che, per almeno cinquant’anni cent’anni, il cancro è stata quasi una parola tabù per gli schermi di tutto il mondo.

Inevitabilmente, alla fine del ciclo, si affronteranno, con l’aiuto di teologi, medici e psicologi, presenti stabilmente come protagonisti delle discussioni post proiezione, anche le tematiche di “fine vita”, che Amour di Michael Haneke ha raccontato in maniera quasi disturbante, seppure straordinariamente realista.

Organizzata dall’associazione Settima Arte, che ha usufruito di un contributo della Film Commission regionale, la rassegna è stata altresì “contaminata” positivamente da un gruppo di operatori sanitari che, nel 2011, durante un animato convegno tenutosi all’Ospedale Brotzu, ha lanciato, anche in Sardegna, la parola d’ordine della Medicina Narrativa, ovvero non solo il diritto/dovere di ascoltare il paziente/malato al di là della sua anamnesi tecnica, ma anche la certezza che il racconto di sé, la possibilità di parlare del proprio male, della propria vita, degli sforzi propri e dei familiari o degli amici, sia anch’essa una terapia.

Da questo convegno è poi nata un’associazione, MedNar, che, appunto, ha collaborato e partecipato attivamente alla rassegna. Così, a partire anche dalle esperienze di racconto dei malati (ad esempio, Francesco Abate che, assieme all’attore Valerio Mastrandrea, ha firmato per Einaudi Chiedo scusa, in cui inventa un “alter ego” che affronta una malattia devastante) e di medici, è stato quasi obbligatorio, riannodare i fili di un percorso artistico-letterario che spesso rimuoviamo, quasi per scacciare la paura della malattia.

Da questo convegno è poi nata un’associazione, MedNar, che, appunto, ha collaborato e partecipato attivamente alla rassegna. Così, a partire anche dalle esperienze di racconto dei malati (ad esempio, Francesco Abate che, assieme all’attore Valerio Mastrandrea, ha firmato per Einaudi Chiedo scusa, in cui inventa un “alter ego” che affronta una malattia devastante) e di medici, è stato quasi obbligatorio, riannodare i fili di un percorso artistico-letterario che spesso rimuoviamo, quasi per scacciare la paura della malattia.

Punto di partenza obbligatorio di questo sguardo retrospettivo – che dovrà citare l’intreccio tra film, opere letterarie e teatrali, dopotutto confinanti culturalmente con il cinematografo – è un celebre saggio di Susan Sontag, Malattia come metafora, pubblicato nel 1992, che prende in esame soprattutto tre patologie: la tubercolosi, il cancro, e, a partire dal 1981, l’Aids.

Ognuna di queste malattie si è fatta carico di un vasto apparato di simbologie sociali e morali che, con la parziale eccezione dell’Aids, sono entrate prepotentemente nella letteratura, nel teatro e nel cinema.

Ma naturalmente, a partire proprio dall’analisi della Sontag, la metafora o l’allegoria si può spingere fino alle epidemie delle società antiche: malattie inviate dagli dei come vere e proprie maledizioni. La più celebre tra le tragedie greche, Edipo Re, nasce da un “vulnus” nei confronti di tabù consolidati (la sacralità del padre e l’incesto) che provoca sventure e avvertimenti tragici. L’epidemia di peste a Tebe segnala appunto quel “vulnus”, capace di disgregare la società violandone, magari senza consapevolezza, le leggi morali e comunitarie.

Ma naturalmente, a partire proprio dall’analisi della Sontag, la metafora o l’allegoria si può spingere fino alle epidemie delle società antiche: malattie inviate dagli dei come vere e proprie maledizioni. La più celebre tra le tragedie greche, Edipo Re, nasce da un “vulnus” nei confronti di tabù consolidati (la sacralità del padre e l’incesto) che provoca sventure e avvertimenti tragici. L’epidemia di peste a Tebe segnala appunto quel “vulnus”, capace di disgregare la società violandone, magari senza consapevolezza, le leggi morali e comunitarie.

Allo stesso modo la peste che isola Mantova in Romeo e Giulietta, punisce l’ostilità delle famiglie rivali dei Montecchi e Capuletti e provoca indirettamente la morte dei due giovani amanti, che avrebbero potuto riconciliare i rispettivi parenti.

Infine, è la peste che, nel Decameron fa allontanare i giovani da Firenze: in campagna, la lontananza dalla malattia sarà all’origine dei racconti di amore e morte che comporranno la celebre raccolta di novelle del Boccaccio.

È però solo nell’Ottocento – quando comincia a profilarsi una società letteraria già consistente – che la malattia diventa un segno sociale e culturale fortissimo, visibile soprattutto nei romanzi d’appendice e nelle scene teatrali. La malattia principe dell’Ottocento, o per meglio dire la più allegorizzata, è certamente la tubercolosi, o tisi, o “mal sottile”, che, nei romanzi e in teatro, colpisce prevalentemente le donne “esuberanti”, legate oltre misura alla mondanità e alla promiscuità sessuale.

L’eroina più famosa dell’epoca è Marie Duplessis, vera cortigiana protetta da un nobiluomo dell’epoca di Luigi Filippo, modello per le varie Margherita Gauthier o Violetta Valery, che hanno segnato la storia della letteratura, del teatro, dell’opera e infine, del cinematografo. L’allegoria punitiva della vita felice ma breve e “fuori schema” rispetto alla tranquillità borghese, arriva fino alla Boheme di Giacomo Puccini (1896); ma nel frattempo la stessa malattia, con il realismo letterario di Zola, ma anche di altri scrittori (Dickens, Balzac, Flaubert, Maupassant) diventa un diagramma sociale legato ai degradati falansteri metropolitani, sintomatici di una presenza stabile, quasi epidemica, di un morbo che colpisce prevalentemente poveri e indigenti.

L’eroina più famosa dell’epoca è Marie Duplessis, vera cortigiana protetta da un nobiluomo dell’epoca di Luigi Filippo, modello per le varie Margherita Gauthier o Violetta Valery, che hanno segnato la storia della letteratura, del teatro, dell’opera e infine, del cinematografo. L’allegoria punitiva della vita felice ma breve e “fuori schema” rispetto alla tranquillità borghese, arriva fino alla Boheme di Giacomo Puccini (1896); ma nel frattempo la stessa malattia, con il realismo letterario di Zola, ma anche di altri scrittori (Dickens, Balzac, Flaubert, Maupassant) diventa un diagramma sociale legato ai degradati falansteri metropolitani, sintomatici di una presenza stabile, quasi epidemica, di un morbo che colpisce prevalentemente poveri e indigenti.

Malattia allegorica, infine, è anche il “mal caduco”, l’epilessia di cui soffrono certi eroi dostoevskiani – L’idiota, Delitto e castigo – raffigurata dallo scrittore russo come presenza ora demoniaca, ora angelica, nel corpo dei vari personaggi. Ma con questo esempio entriamo in un modello letterario che si diffonderà a cavallo tra Otto e Novecento e in cui la malattia fisica plasma il carattere, la psicologia dei personaggi o degli autori.

“Ha fatto della tubercolosi una carriera” esclama Madame Merle in Ritratto di signora (romanzo e film) a proposito di Ralph Touchett, ricco erede di un’immensa fortuna che, attaccandosi alla sua malattia, non s’impegna in alcuna attività, neanche nel possibile matrimonio con la cugina, che ama e da cui è riamato.

“Ha fatto della tubercolosi una carriera” esclama Madame Merle in Ritratto di signora (romanzo e film) a proposito di Ralph Touchett, ricco erede di un’immensa fortuna che, attaccandosi alla sua malattia, non s’impegna in alcuna attività, neanche nel possibile matrimonio con la cugina, che ama e da cui è riamato.

La sensazione che la malattia cronica diventi tutt’uno con il malato, fino a costruire un’altra personalità inconscia, una sorta di “compagno segreto” conradiano, la si può leggere anche nella vita e nell’opera di Marcel Proust, o in La montagna incantata di Thomas Mann, i cui personaggi, affetti da TBC e inseparabili dal Sanatorio sulle montagne svizzere, sembrano anticipare quell’epidemia psichica che, per Jung, fu rappresentata dal nazismo. In ogni caso, questo legame fortissimo tra malato e malattia, quasi affettivo, protettivo, benché morboso, è un dato che permane anche oggi, nelle pagine letterarie ma anche nella vita.

Il rappresentante più illustre di questa capacità di raccontare la biografia sanitaria dei suoi protagonisti con una mescolanza di sofferenza e di ricerca di una nuova identità, segnata dalla convivenza con la malattia, è Philip Roth (La lezione di anatomia, Pastorale americana, Nemesi, Patrimonio, L’animale morente, Everyman), i cui scritti sembrano anticipare una tendenza all’uso terapeutico della narrazione.

La popolarità del cinematografo, a partire dalla sua stabilizzazione come apparato narrativo, ha fatto in modo che i film, almeno fino al secondo dopoguerra, ereditassero la cultura del romanzo ottocentesco e del melodramma anche sul piano della rappresentazione della malattia. Dalle pagine della letteratura nasce anche il modello del medico cinematografico più diffuso: l’uomo tormentato, spesso alcolista, ma di grande umanità e di grandi capacità, che appare nei film di John Ford, tra cui Ombre rosse (1939).

La popolarità del cinematografo, a partire dalla sua stabilizzazione come apparato narrativo, ha fatto in modo che i film, almeno fino al secondo dopoguerra, ereditassero la cultura del romanzo ottocentesco e del melodramma anche sul piano della rappresentazione della malattia. Dalle pagine della letteratura nasce anche il modello del medico cinematografico più diffuso: l’uomo tormentato, spesso alcolista, ma di grande umanità e di grandi capacità, che appare nei film di John Ford, tra cui Ombre rosse (1939).

E bisogna ricordare che persino Doc Hollyday, il pistolero che fu amico e protettore del celebre sceriffo Wyatt Earp, viene presentato dalla mitologica western come un medico tormentato, alcolizzato e malato di tisi. In realtà era un dentista, professione che non confinava ancora con la medicina vera e propria.

Negli stessi anni, nasce però a Hollywood anche il primo “serial” sul mestiere miracoloso del medico ospedaliero: Il Dottor Kildare. personaggio creato dallo scrittore Max Brand e portato sugli schermi (1937-1950) con ben sedici titoli. Fu probabilmente il successo di questo personaggio – e la descrizione dell’ospedale moderno come “teatro del mondo” – a persuadere i produttori che si sarebbe potuta rappresentare la nuova grande malattia allegorica della modernità, il cancro. Così nel 1939 vedrà la luce Tramonto di Edmund Goulding, con Bette Davis ammalata di tumore al cervello e incurabile. Il suo medico George Brent, di cui è innamorata, la sposerà per alleviarne le sofferenze.

Negli stessi anni, nasce però a Hollywood anche il primo “serial” sul mestiere miracoloso del medico ospedaliero: Il Dottor Kildare. personaggio creato dallo scrittore Max Brand e portato sugli schermi (1937-1950) con ben sedici titoli. Fu probabilmente il successo di questo personaggio – e la descrizione dell’ospedale moderno come “teatro del mondo” – a persuadere i produttori che si sarebbe potuta rappresentare la nuova grande malattia allegorica della modernità, il cancro. Così nel 1939 vedrà la luce Tramonto di Edmund Goulding, con Bette Davis ammalata di tumore al cervello e incurabile. Il suo medico George Brent, di cui è innamorata, la sposerà per alleviarne le sofferenze.

Nonostante questo precedente, che si muove tra la cultura del melodramma e quella, modernissima, della narrazione di sé, il cancro resterà, fino al dopoguerra e oltre, poco “nominabile” e poco visibile sugli schermi.

Rappresentava ancora uno spettro turbativo, non spiegabile attraverso metafore se non facendo ricorso alle categorie antiche del Fato o della punizione divina, che facevano a pugni con il laicismo e lo scientismo della cultura metropolitana nord americana.

Rappresentava ancora uno spettro turbativo, non spiegabile attraverso metafore se non facendo ricorso alle categorie antiche del Fato o della punizione divina, che facevano a pugni con il laicismo e lo scientismo della cultura metropolitana nord americana.

Diventerà una malattia/metafora solo a partire dagli anni Ottanta, quando i progressi della ricerca scientifica lo normalizzeranno, contribuendo a creare, appunto, una sorta di sotto genere, il “cancer-film”, cioè la lotta per sconfiggere la malattia.

È però curioso che fuori dai confini hollywoodiani, un cineasta tra i maggiori dell’intera storia del cinema, Akira Kurosawa, in molte sue opere post-belliche L'angelo ubriaco, Il duello silenzioso, Cane randagio, e poi il più tardo Barbarossa), inserisca proprio le malattie allegoriche come referenti della misera materiale e morale del Giappone. Tra queste malattie c’è anche il cancro, che compare in uno dei suoi capolavori, Vivere.

Protagonista è infatti un “travet” – definito da una voce “off”, nelle prime sequenze, un uomo vivo che sembra già morto, vista la sua totale passività nei confronti dell’esistenza propria e dei suoi simili – scopre di avere un tumore allo stomaco che gli lascia solo pochi mesi di vita. Il tumore diventa così il suo “compagno segreto” che, da un lato, lo spinge verso una vita dissipatrice, dall’altra verso le persone che hanno bisogno di un sostegno burocratico per risanare il quartiere in cui vivono miseramente. E ancora, un altro aspetto importante nell’opera di quest’autore è l’esibizione delle certificazioni tecniche della malattia, attraverso ciò che, allora, era il “non plus ultra” della diagnostica: la radiografia. Come si sa, uno dei dati più appariscenti della medicina contemporanea è appunto l’apparato diagnostico di tipo tecnologico, che i media, talvolta, spettacolarizzano come fosse una sorta di nuova magia.

Protagonista è infatti un “travet” – definito da una voce “off”, nelle prime sequenze, un uomo vivo che sembra già morto, vista la sua totale passività nei confronti dell’esistenza propria e dei suoi simili – scopre di avere un tumore allo stomaco che gli lascia solo pochi mesi di vita. Il tumore diventa così il suo “compagno segreto” che, da un lato, lo spinge verso una vita dissipatrice, dall’altra verso le persone che hanno bisogno di un sostegno burocratico per risanare il quartiere in cui vivono miseramente. E ancora, un altro aspetto importante nell’opera di quest’autore è l’esibizione delle certificazioni tecniche della malattia, attraverso ciò che, allora, era il “non plus ultra” della diagnostica: la radiografia. Come si sa, uno dei dati più appariscenti della medicina contemporanea è appunto l’apparato diagnostico di tipo tecnologico, che i media, talvolta, spettacolarizzano come fosse una sorta di nuova magia.

Un punto di svolta nell’ambito della narrazione specifica della malattia si ha nel 1970, con il successo planetario di Love story di Arthur Hiller, a tutt’oggi uno dei maggiori incassi dell’intera storia del cinema. La pellicola racconta il fidanzamento di Oliver Barrett, rampollo di una della famiglie più ricche degli Stati Uniti, con una collega d’università di famiglia non agiata e di origini italo-americane. La famiglia di Barrett ostacola quest’unione, che pure va avanti fino a quanto la ragazza non sarà colpita da una forma di leucemia.

Un punto di svolta nell’ambito della narrazione specifica della malattia si ha nel 1970, con il successo planetario di Love story di Arthur Hiller, a tutt’oggi uno dei maggiori incassi dell’intera storia del cinema. La pellicola racconta il fidanzamento di Oliver Barrett, rampollo di una della famiglie più ricche degli Stati Uniti, con una collega d’università di famiglia non agiata e di origini italo-americane. La famiglia di Barrett ostacola quest’unione, che pure va avanti fino a quanto la ragazza non sarà colpita da una forma di leucemia.

Love story è dunque il primo titolo di quel sottogenere che abbiamo chiamato – sulla sorta della saggistica statunitense – “cancer film”. Passerà un decennio, come si è già scritto prima che sia visibile una filmografia imponente legato a questo contenitore. Infine, ai nostri giorni, tra cinema e tv, il “cancer film”, anche fuori dai confini nord americani, è diventato uno dei veicoli drammaturgici più abili nel raccontare il mondo della malattia.

Ovviamente, Love story, sul piano narrativo, è ancora fortemente legato al melodramma ottocentesco, la cui struttura è costruita attorno ai divieti sociali e alle punizioni morali e divine. Il modello, con il passare dei decenni, acquisirà forme più realistiche, basate su un altro tipo di punizione morale: il contrappasso nei confronti dell’eccesso di benessere. Difatti i protagonisti dei film sono generalmente individui di classe media, ottimisti, se non in carriera, pronti a lottare per un posto in società, insieme al proprio compagno o compagna, o ai figli. Lo restano anche quando, colpiti d’improvviso dal male – se stessi o i propri figli o la propria moglie – combattono per una risoluzione positiva del processo terapeutico, che entra nella diegesi del film come una componente essenziale.

Molte sono le varianti narrative di questo schema: ad esempio, il malato è un bambino, figlio di una giovane coppia (La guerra è dichiarata - 2011); delle vecchie amiche, che hanno interrotto i rapporti si riconciliano dopo che una di loro scopre di essere malata (Amiche/nemiche); una donna, avvocato, malata di cancro, rifiuta di curarsi per potersi dedicare ad una causa importante che riguarda una povera donna sommersa dai debiti verso le società finanziarie (Tutti i nostri desideri - 2011); e ancora, il “senso della vita” viene cercato in una sorta di lascito memoriale verso il figlio che lui non potrà vedere. È questo il caso di My life (1993) di Bruce Joel Rubin, in cui Michael Keaton, sapendo di dover morire per un tumore, registra la sua vita residua con una telecamera, per lasciare testimonianza di se al figlio che la moglie porta in grembo.

Molte sono le varianti narrative di questo schema: ad esempio, il malato è un bambino, figlio di una giovane coppia (La guerra è dichiarata - 2011); delle vecchie amiche, che hanno interrotto i rapporti si riconciliano dopo che una di loro scopre di essere malata (Amiche/nemiche); una donna, avvocato, malata di cancro, rifiuta di curarsi per potersi dedicare ad una causa importante che riguarda una povera donna sommersa dai debiti verso le società finanziarie (Tutti i nostri desideri - 2011); e ancora, il “senso della vita” viene cercato in una sorta di lascito memoriale verso il figlio che lui non potrà vedere. È questo il caso di My life (1993) di Bruce Joel Rubin, in cui Michael Keaton, sapendo di dover morire per un tumore, registra la sua vita residua con una telecamera, per lasciare testimonianza di se al figlio che la moglie porta in grembo.

Infine, una rara variante, presente in un film non bello ma interessante, Un medico, un uomo di Randa Haines, in cui William Hurt interpreta un medico celebre, cinico, spregiudicato che finirà, dopo essersi ammalato di cancro, per specchiarsi nelle sofferenze dei propri pazienti. Negli stessi schemi, poco alla volta, rientrano non solo i “cancer film”, ma anche altre patologie: le malattie degenerative, tipo Sclerosi o Alzheimer, le malattie rare o le problematiche legate al “fine vita”.

C’è una sola malattia che sfugge a questi schemi, l’AIDS. Susan Sontag la inserisce giustamente tra le malattie-metafore del mondo contemporaneo; il film già citato di Jonathan Demme, Philadelphia, sembrò confermare questa nuova ondata di affabulazioni su una malattia descritta inizialmente come la nuova peste. Ma, a differenza delle vecchie malattie sociali (la Tisi) e delle nuove (cancro, sclerosi, Alzheimer), l’Aids aveva ed ha dietro di se un’allegoria turbativa basata sulla descrizione di comportamenti considerati, se non immorali, comunque irregolari: droga, omosessualità, promiscuità sessuale.

C’è una sola malattia che sfugge a questi schemi, l’AIDS. Susan Sontag la inserisce giustamente tra le malattie-metafore del mondo contemporaneo; il film già citato di Jonathan Demme, Philadelphia, sembrò confermare questa nuova ondata di affabulazioni su una malattia descritta inizialmente come la nuova peste. Ma, a differenza delle vecchie malattie sociali (la Tisi) e delle nuove (cancro, sclerosi, Alzheimer), l’Aids aveva ed ha dietro di se un’allegoria turbativa basata sulla descrizione di comportamenti considerati, se non immorali, comunque irregolari: droga, omosessualità, promiscuità sessuale.

Così, dopo il successo di quella pellicola, particolarmente efficace nel descrivere proprio l’ostracismo di un grande studio legale nei confronti di un loro socio la cui malattia ha rivelato la sua omosessualità, i film sull’Aids si sono, in qualche modo, “nascosti” nel cinema d’essai o nel documentario, senza più contagiare lo spettacolo hollywoodiano.

E sempre in crescendo, accanto al formato specificamente cinematografico, compaiono, a partire dagli anni Novanta, le serie televisive: E.R. Medici in prima linea; Dr. House; Grey’s Anatomy ed altre che replicano e ingigantiscono il celebre modello di Il Dr. Kildare, approdato in tv a partire dagli anni Sessanta con ben 190 episodi.

Nei nuovi telefilm, però, è il caos ospedaliero, funzione del caos della vita – ovvero “il teatro del mondo” a cui si è già fatto cenno – ad avere un ruolo prioritario, e i medici protagonisti sono quasi dei superuomini, dotati però, quasi sempre di grande umanità.

Nel complesso, il fenomeno di una divulgazione sempre più ampia della medicina cinematografica e televisiva, non può essere affrontato senza una sintetica analisi del contesto culturale e sociale. Il successo del “cancer film” o delle serie televisive, si basa senza dubbio su una diversa coscienza della malattia, individuale e collettiva: non il male portato dal destino, ma un qualcosa di spiegabile razionalmente ed eventualmente superabile con le terapie adatte. Questa coscienza si è affermata con la scomparsa delle grandi pandemie – l’ultima è stata l’Influenza spagnola, che fece più vittime della Prima Guerra Mondiale – e, progressivamente, con la sconfitta delle malattie infettive attraverso gli antibiotici, la profilassi dei vaccini e, non ultima, l’organizzazione ospedaliera e sanitaria dei paesi ad alto tasso di welfare.

Nel complesso, il fenomeno di una divulgazione sempre più ampia della medicina cinematografica e televisiva, non può essere affrontato senza una sintetica analisi del contesto culturale e sociale. Il successo del “cancer film” o delle serie televisive, si basa senza dubbio su una diversa coscienza della malattia, individuale e collettiva: non il male portato dal destino, ma un qualcosa di spiegabile razionalmente ed eventualmente superabile con le terapie adatte. Questa coscienza si è affermata con la scomparsa delle grandi pandemie – l’ultima è stata l’Influenza spagnola, che fece più vittime della Prima Guerra Mondiale – e, progressivamente, con la sconfitta delle malattie infettive attraverso gli antibiotici, la profilassi dei vaccini e, non ultima, l’organizzazione ospedaliera e sanitaria dei paesi ad alto tasso di welfare.

In queste nazioni, ai successi della scienza medica e della tecnologia farmaceutica, ha fatto riscontro una crescente alfabetizzazione della popolazione e un’ovvia tendenza all’informazione, generale e specifica. Ovvero, in una società di massa – e la definizione ha un significato puramente tecnico – sono disponibili flussi informativi crescenti sulla medicina a carattere generale, e ciò consente di esercitare il diritto/dovere del paziente ad essere informato sulle caratteristiche del male. Ma, sempre in crescendo, la società di massa è anche una società dello spettacolo – la definizione è, di nuovo, puramente tecnica – e dunque il flusso informativo viene trasmesso pubblicamente attraverso modalità attrattive: film, serie tv, trasmissioni divulgative fanno parte di un unico settore che deve costruire una forma “novellizzante” per poter rispettare i parametri commerciali dei programmi televisivi.

Allo stesso modo, con l’avvento della rete e dei social-network, la divulgazione medica ha assunto dimensioni parossistiche, con la presenza di forum in cui singoli cittadini chiedono consigli alla rete per un loro male, piccolo o grande che sia, quasi per contrastare la solitudine del malato o per lenirne il dolore.

In tutti i casi, sia nel settore più propriamente finzionale, che in quello documentativo, la funzione della comunicazione va al di là della semplice informazione o conoscenza scientifica. Al contrario, traccia un percorso catartico in grado di aiutare emozionalmente pazienti reali e pazienti possibili.

Dentro questo percorso seriale, va segnalata la presenza di una creatività di alto livello estetico che utilizza la malattia come autobiografia dei personaggi raccontati: di nuovo un legame fortissimo con il proprio “compagno segreto”. Un’opera modello è certamente il racconto di Philip Roth La lezione di anatomia (1983), in cui il protagonista, Nathan Zuckerman, oppresso da un male misterioso che quasi lo paralizza – la malattia è qui una metafora del senso di colpa del personaggio, che ha avuto un successo immeritato e casuale – abbandona ogni attività e si trasferisce a Chicago per diventare medico ed esercitare una professione utile ai cittadini. Qui, però, dopo una serie di incidenti dovuti anche al suo stato mentale alterato da psicofarmaci e droghe, verrà preso in cura dai suoi ex colleghi di college e trascorrerà dei mesi nella sua stanza d’ospedale, imparando a conoscere davvero la sofferenza degli altri, meno fortunati di lui e che hanno davvero bisogno di aiuto, anche puramente psicologico.

Dentro questo percorso seriale, va segnalata la presenza di una creatività di alto livello estetico che utilizza la malattia come autobiografia dei personaggi raccontati: di nuovo un legame fortissimo con il proprio “compagno segreto”. Un’opera modello è certamente il racconto di Philip Roth La lezione di anatomia (1983), in cui il protagonista, Nathan Zuckerman, oppresso da un male misterioso che quasi lo paralizza – la malattia è qui una metafora del senso di colpa del personaggio, che ha avuto un successo immeritato e casuale – abbandona ogni attività e si trasferisce a Chicago per diventare medico ed esercitare una professione utile ai cittadini. Qui, però, dopo una serie di incidenti dovuti anche al suo stato mentale alterato da psicofarmaci e droghe, verrà preso in cura dai suoi ex colleghi di college e trascorrerà dei mesi nella sua stanza d’ospedale, imparando a conoscere davvero la sofferenza degli altri, meno fortunati di lui e che hanno davvero bisogno di aiuto, anche puramente psicologico.

Ancora più creativi, se non turbativi. sono quei film che, approfittando del realismo ontologico del cinematografo, mettono in scena “la morte al lavoro” per citare una celebre definizione di Jean Cocteau, riferita al cinematografo.

Ancora più creativi, se non turbativi. sono quei film che, approfittando del realismo ontologico del cinematografo, mettono in scena “la morte al lavoro” per citare una celebre definizione di Jean Cocteau, riferita al cinematografo.

In Alice’s restaurant (1971) di Arlo Guthrie, il regista, cantante e interprete, interrompe per un attimo la narrazione finzionale per fare una visita al padre, il celebre folksinger Woody Guthrie, inchiodato da una malattia degenerativa in un letto d’ospedale, a New York. L’irrompere del “tragico” (ovvero l’agonia di Woody Gutrhie, che morì qualche settimana dopo), nella sua dimensione realistica, quasi cancella, in una visione retrospettiva del film, tutto il contesto utopico delle disavventure dei protagonisti: un gruppo di hippies che cercano di sottrarsi alla leva militare che li porterebbe in Vietnam.

Invece in Nick’s film (1980), Wim Wenders, con il consenso del protagonista, filma la testimonianza “in limine mortis” del regista Nicholas Ray. Da sottolineare il fatto che questo “racconto di malattia”, considerato quasi scandaloso all’epoca, anticipa in realtà una tendenza alla “pubblicazione” del proprio male – quasi sempre un tumore – attraverso testimonianze, racconti, film/video, da parte di normali pazienti che sentono semplicemente il bisogno di comunicare e di essere protagonisti della propria storia.

Terzo film è il magnifico documentario di Michael Radford, Body & Soul (2011), in cui il musicista jazz Michael Petrucciani, affetto da ontogenesi imperfetta, scomparso pochi anni prima della presentazione della pellicola, racconta la sua vita di malato cronico ma soprattutto di artista e di uomo che ha reagito alla malattia, finché ha potuto, contrapponendo al dolore la sua mostruosa vitalità, anche nella vita affettiva.

Terzo film è il magnifico documentario di Michael Radford, Body & Soul (2011), in cui il musicista jazz Michael Petrucciani, affetto da ontogenesi imperfetta, scomparso pochi anni prima della presentazione della pellicola, racconta la sua vita di malato cronico ma soprattutto di artista e di uomo che ha reagito alla malattia, finché ha potuto, contrapponendo al dolore la sua mostruosa vitalità, anche nella vita affettiva.

Il quarto e ultimo esempio di “morte/malattia al lavoro” è invece un film western, Il pistolero (1976), ultima interpretazione di John Wayne, già affetto del tumore che lo porterà alla morte tre anni dopo. Ebbene, Wayne, in questo film, interpreta il ruolo di un anziano sceriffo, affetto da un tumore terminale, che si reca in una cittadina moderna per concludere la sua carriera di “giustiziere”, affrontando tre pericolosi criminali. Il compagno segreto, in questo caso, oscilla tra l’ombra del passato epico e mitologico dell’attore (interprete appunto di personaggi simili) e il presente che prelude alla morte, magari da affrontare con la pistola in pugno.

Cambiando genere, ci addentriamo infine in un ambito in cui la malattia ha un ruolo quasi provocatorio: il compagno segreto non è per niente rassicurante e quasi mai catartico. Il primo film è Le chiavi di casa (2004) di Gianni Amelio, in cui Kim Rossi Stuart è costretto a prendersi cura del figlio handicappato che ha abbandonato subito dopo la nascita. Deve accompagnarlo in Germania, dove verrà curato in un ospedale ad alta specializzazione. Qui fa amicizia con una madre che assiste la propria figlia, paralizzata e totalmente assente. È lei che si confessa al protagonista, dichiarando che sempre più spesso vorrebbe gridare al quel corpo: “perché non muori?”.

Cambiando genere, ci addentriamo infine in un ambito in cui la malattia ha un ruolo quasi provocatorio: il compagno segreto non è per niente rassicurante e quasi mai catartico. Il primo film è Le chiavi di casa (2004) di Gianni Amelio, in cui Kim Rossi Stuart è costretto a prendersi cura del figlio handicappato che ha abbandonato subito dopo la nascita. Deve accompagnarlo in Germania, dove verrà curato in un ospedale ad alta specializzazione. Qui fa amicizia con una madre che assiste la propria figlia, paralizzata e totalmente assente. È lei che si confessa al protagonista, dichiarando che sempre più spesso vorrebbe gridare al quel corpo: “perché non muori?”.

Il film da Amelio fa da prologo ad una serie, sempre più ampia, basata sull’eutanasia, che in realtà si basa quasi sempre su casi di piena coscienza individuale (Mare dentro, Lo scafandro e la farfalla, Le invasioni barbariche, Amour), che oscillano tra autobiografia e provocazione.

Per contrasto, la sensazione che la vita porti con se la malattia e il dolore, si rivela nell’intera filmografia di Ingmar Bergman ed in uno dei suoi film più celebri, Il posto delle fragole (1957), in cui un medico, scienziato di fama mondiale, rievoca la sua fallimentare vita emotiva, fin dagli anni della giovinezza. Chiave di volta dell’opera è l’incubo della prova d’esame. Il protagonista non riconosce, letteralmente, la vita dalla morte, e non sa rispondere alla domanda fondamentale, peraltro attualissima: “Qual è il primo dovere del medico?” Risposta: “Chiedere perdono”.

Per contrasto, la sensazione che la vita porti con se la malattia e il dolore, si rivela nell’intera filmografia di Ingmar Bergman ed in uno dei suoi film più celebri, Il posto delle fragole (1957), in cui un medico, scienziato di fama mondiale, rievoca la sua fallimentare vita emotiva, fin dagli anni della giovinezza. Chiave di volta dell’opera è l’incubo della prova d’esame. Il protagonista non riconosce, letteralmente, la vita dalla morte, e non sa rispondere alla domanda fondamentale, peraltro attualissima: “Qual è il primo dovere del medico?” Risposta: “Chiedere perdono”.

Scivolando fatalmente nell’ambito psicologico – che dovrebbe avere un ambito separato e quasi specialistico e che dunque si potrà affrontare in un altro articolo – non ci resta che citare due altri straordinari film turbativi.

Il primo è forse il capolavoro assoluto dello stesso regista, Sussurri e grida (1974). Ambientato ai primi del Novecento, in una grande dimora aristocratica di campagna, ha per protagoniste tre sorelle cecoviane. Sono obbligate alla convivenza dalla malattia terminale di una di loro. Il confronto familiare prodotto dalla vicinanza scatena reazioni diverse: la malata, aiutata dalla governante che vede in lei una reincarnazione della figlia perduta, si confida in un diario e sogna il passato felice nella stessa casa paterna. Le sorelle, al contrario, non fanno altro che scivolare nella nevrosi che assume contorni anche patologici. Anche qui, la presenza del “compagno segreto” che aleggia nella casa, finisce per cambiare i connotati ai protagonisti.

Il primo è forse il capolavoro assoluto dello stesso regista, Sussurri e grida (1974). Ambientato ai primi del Novecento, in una grande dimora aristocratica di campagna, ha per protagoniste tre sorelle cecoviane. Sono obbligate alla convivenza dalla malattia terminale di una di loro. Il confronto familiare prodotto dalla vicinanza scatena reazioni diverse: la malata, aiutata dalla governante che vede in lei una reincarnazione della figlia perduta, si confida in un diario e sogna il passato felice nella stessa casa paterna. Le sorelle, al contrario, non fanno altro che scivolare nella nevrosi che assume contorni anche patologici. Anche qui, la presenza del “compagno segreto” che aleggia nella casa, finisce per cambiare i connotati ai protagonisti.

Il secondo è il più provocatorio film di Pedro Almodovar (e forse il suo capolavoro), Parla con lei, un’opera difficilmente digeribile nell’ambito dei “racconti di malattia”. È infatti la storia di un simpaticissimo infermiere, Benigno, che ha in cura riabilitativa una bellissima ragazza in coma irreversibile. La tratta come fosse una sorella o una figlia, le parla continuamente, convince amici e parenti a raccontarle storie. Ma poi la ragazza, ancora in coma, rimane incinta e l’infermiere viene arrestato e poi condannato come autore, reo confesso, dello stupro. In prigione, non avendo più la vicinanza di quella che considera la sua compagna e che vorrebbe sposare, si uccide. Nel frattempo, la ragazza partorisce un bambino – nato morto – ma lo choc ne provoca il risveglio, ovviamente catartico, che compensa il sacrificio del protagonista, semplice agente di un Fato confinante con la tragedia classica.

Il secondo è il più provocatorio film di Pedro Almodovar (e forse il suo capolavoro), Parla con lei, un’opera difficilmente digeribile nell’ambito dei “racconti di malattia”. È infatti la storia di un simpaticissimo infermiere, Benigno, che ha in cura riabilitativa una bellissima ragazza in coma irreversibile. La tratta come fosse una sorella o una figlia, le parla continuamente, convince amici e parenti a raccontarle storie. Ma poi la ragazza, ancora in coma, rimane incinta e l’infermiere viene arrestato e poi condannato come autore, reo confesso, dello stupro. In prigione, non avendo più la vicinanza di quella che considera la sua compagna e che vorrebbe sposare, si uccide. Nel frattempo, la ragazza partorisce un bambino – nato morto – ma lo choc ne provoca il risveglio, ovviamente catartico, che compensa il sacrificio del protagonista, semplice agente di un Fato confinante con la tragedia classica.

Variazione miracolistica di forme melodrammatiche/psichiatriche (il protagonista è un “clone” buono del mostro di Psycho), il film afferma in maniera disarmante, benché efficacissima sul piano formale, che all’arte è concesso di trascendere, di smarcarsi dall’obbligo di una verosimiglianza educativa/dimostrativa. La vita è ben più complessa delle tante vicende rappresentate nei film di malattia consolatori.

22 gennaio 2014